Testo Simone Carella

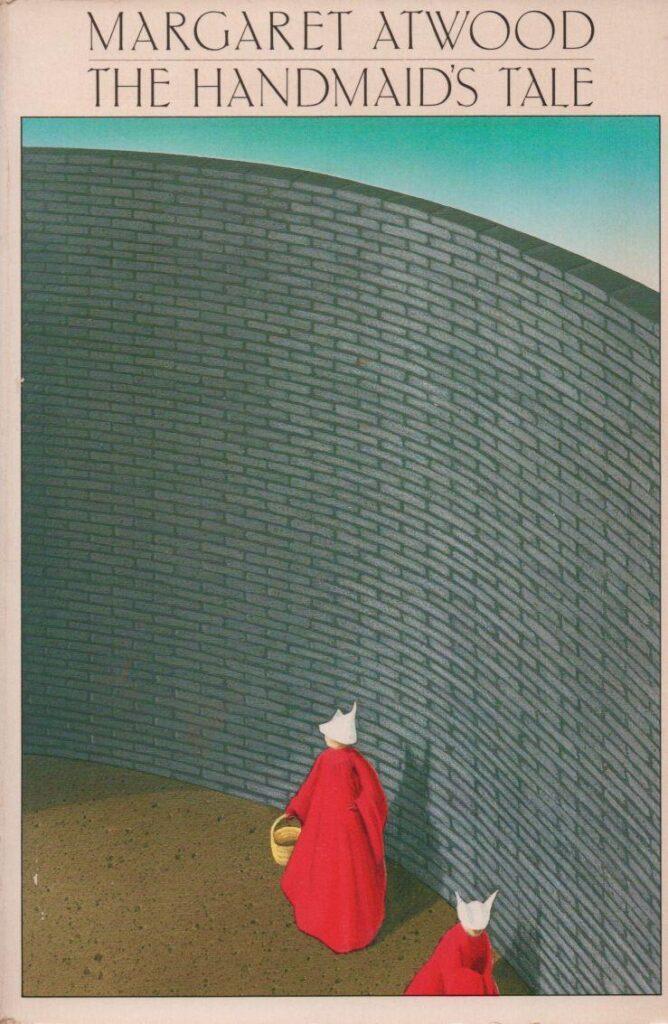

Rosso è il colore del sangue, dei cuori di San Valentino, delle ferite aperte e non rimarginate. Ma dal 2017 è soprattutto il colore delle divise delle ancelle di Gilead. La serie Hulu tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood (Il racconto dell’ancella, Ponte alle Grazie, 1985), in onda su Amazon Prime Video e TimVision, ha letteralmente riscritto i significati visivi di un colore elevandolo a corpo. Qualcosa di simile era già successo con la Casa di Carta (le tute – rosse, ancora una volta – le maschere di Dalì, Bella Ciao), ma in maniera più disordinata, più pop(ulista?), figlia della serialità compulsiva di cui un po’ tutti per assuefazione, dipendenza – ci siamo ammalati.

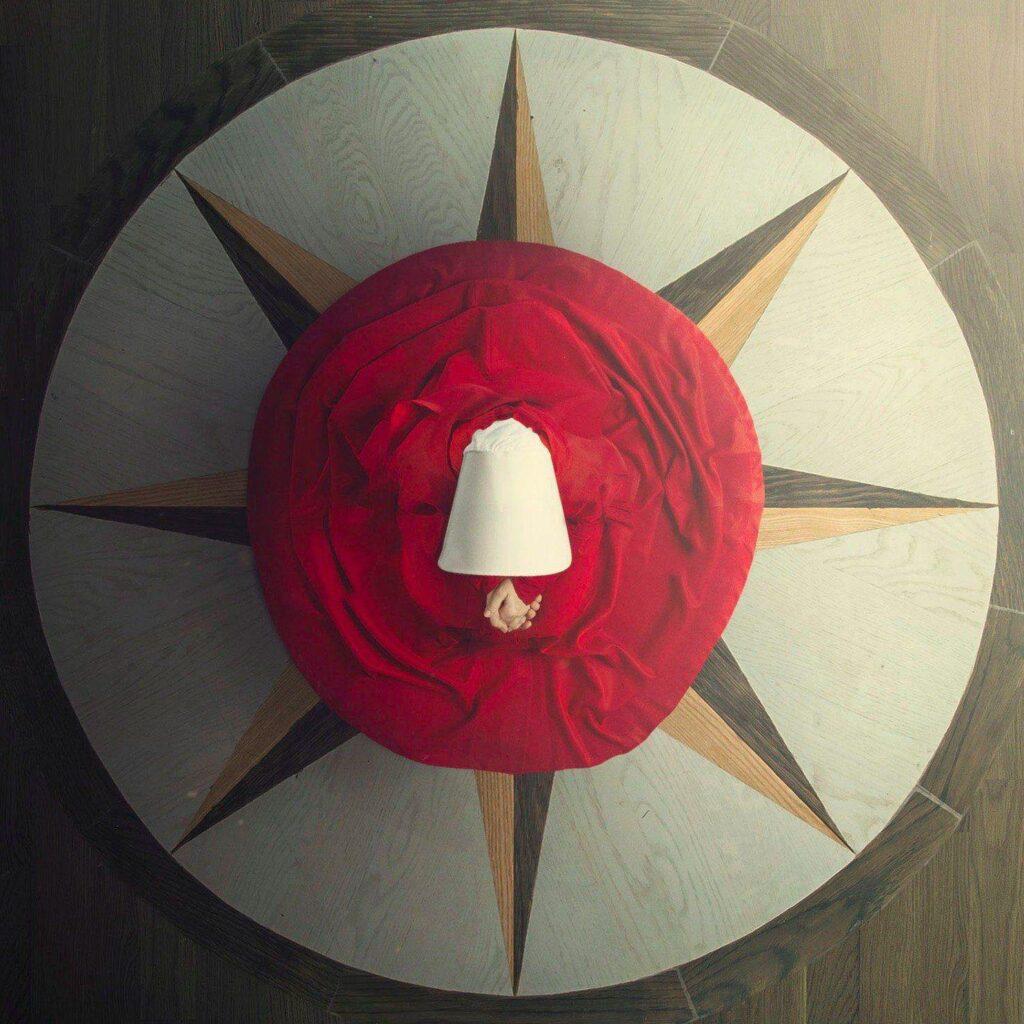

Dalla prima apparizione sugli schermi di June-Offred (Elizabeth Moss), il 26 aprile 2017, le larghe vesti rosse con cappuccio bianco a nascondere i lineamenti del volto hanno compiuto un passo in più: si sono animate, hanno preso forma, sono state indossate da donne in carne ed ossa scese in strada per urlare i loro diritti in faccia a un nemico ben preciso, non più il generico “sistema”. O meglio, contro il “sistema” più radicato e longevo di tutti: quello della prevaricazione di genere, della sopraffazione corporea, emotiva, professionale ed economica del genere maschile su quello femminile. Donne scese in piazza in tutto il mondo, dall’America di Trump alla Verona leghista, per il diritto all’aborto e contro le politiche di discriminazione di genere.

Com’è stato possibile tutto questo? E perché il fenomeno globale è esploso solo molti anni dopo la pubblicazione del

romanzo di Atwood, che nel 1985 aveva già riscosso un grande successo di pubblico e di critica?

L’opera della scrittrice canadese, al di là dell’innegabile valore letterario e del boom di vendite, divenne presto materia di interesse universitario, testo cardine per corsi di teoria femminista, ma lì è rimasta a sedimentare come mero monito per i tempi futuri, di neo-patriarcato e sottomissione, di crisi ambientali e disastri evolutivi.

Il 26 aprile 2017 il canale Hulu ha proposto l’episodio pilota della prima stagione di The Handmaid’s Tale. Più o meno contemporaneamente, Donald Trump (eletto nel 2016) paventava l’abrogazione dei benefici della Legge legata alle cure femminili, l’Affordable Care Act (ACA), insieme ad altri tagli previsti sia per il Planned Parenthood. Ed ecco che nutriti gruppi di donne vestite in modo simile alle Ancelle hanno iniziato a marciare insieme, protestando silenziosamente contro politiche di discriminazione di genere.

Il fenomeno seriale è stato rilanciato a tempo di record da internet, diventando globale. Così il romanzo ha conosciuto

una seconda giovinezza, nuovi lettori e schiere di fan in attesa del seguito annunciato da Atwood per il 2019 (I testamenti, Ponte alle Grazie). Ma è innegabile che la serie tv – a differenza del romanzo – ha saputo produrre un impatto sul mondo reale così vigoroso da imporsi sull’agenda politica internazionale. La concretezza della protesta, unita al fluttuare delle divise rosse fuori dalla tv e in mezzo alle nostre piazze, marca una prima grande differenza tra opera scritta e visiva. Laddove il romanzo vive di stasi apparente, di lunghi piano-sequenza emotivi, di snodi mentali non lineari in cui il tempo dei ricordi si mescola alle fantasie di fuga e di riscossa di June in un andirivieni che

ha poco di concreto e molto di metaforico, la serie televisiva ha invece la magnificenza dell’opera visiva, dell’installazione che stravolge e destabilizza. Da una parte ci offre roboanti esplosioni, corpi tumefatti e straziati dalle percosse o dall’abominio delle parole, città rase al suolo e arredate di cadaveri appesi di ribelli. Dall’altra scene spoglie, in cui a sparigliare le carte sono i volti degli attori, i loro occhi accompagnati dalla musica giusta.

Verrebbe da dire che siamo di fronte a un caso più unico che raro di superamento del prodotto televisivo rispetto a quello letterario. Non solo perché la serie scrive coraggiosamente il seguito della storia (quale destino per le donne deportate nelle colonie inquinate o per chi è riuscito a fuggire in Canada?), ma perché ogni pagina di Atwood sullo schermo diviene tragedia corale, e non solo individuale. È la tragedia delle ancelle tutte, di Ofwarren, di Ofglen, delle Marte, ma anche dei Comandanti sterili, delle Signore di verde vestite, di Serena Joy, di zia Lydia (mostruosa, odiosa Ann Dowd).

L’occhio sulla Storia si allarga, come se il romanzo di Atwood fosse la traccia e la serie lo svolgimento. Più profondo e pervicace, con una scenografia maestosa e capace di riprendere luoghi a noi ben conosciuti (il National Mall di Washington, il Lincoln Memorial) facendoci percepire il disastro proprio qui, a un passo dalle nostre città, dai parchi in cui fino a ieri passeggiavamo o sorseggiavamo caffé.

Durante la visione, da spettatori si deglutisce e si butta giù così tanto senso di prevaricazione e di violenza che il corpo e la mente ne rispondono come possono: indicandoci un punto preciso, tra lo sterno e la gola, che pulsa ad ogni minuto, a volte si ritrae indolenzito, altre si arrende a una stasi apparente prima di vibrare di dolore. A quel punto, meglio interrompere, prendersi una pausa, lasciar sedimentare. Guardare The Handmaid’s Tale non è semplice, è un percorso dentro un male che è umano-troppo-umano. E così riaffiorano dall’inconscio altre immagini, che per noi occidentali sono solo ritagli, flash estemporanei nello scorrere ordinato delle nostre giornate.

Sono le donne di Kabul e di Herat, le donne palestinesi di Gaza, le mutilate del Sudan, le indiane cacciate dal tempio di Ayyappan. Sono le streghe arse vive, sono Virginia Woolf senza la stanza tutta per lei, sono Anna Achmatova e le silenziose ancelle dei nostri giorni, fatte a pezzi nel silenzio di rassicuranti mura domestiche. Donne cancellate dallo spazio pubblico, dalle aule universitarie, spettri slavati del focolare, qui mantenute in vita solo per dare la vita ad altri piccoli prigionieri, in una cerimonia che richiama alla lettera un passo della Genesi (30, 1-6),12 secondo cui Giacobbe si sarebbe accoppiato con la serva, per volere della moglie Rachele, al fine di procreare e donare a quest’ultima un figlio suo. Assistere alla cerimonia dallo schermo ci spoglia, distrugge ogni nostra innocenza, e però ci inchioda a guardare,

guardare, guardare.

Dentro di noi, spenta la televisione o il pc, riecheggia il languore viscido dei Comandanti, si stagliano gli occhi di

Elizabeth Moss: increduli, velati, brillanti, straziati dal dolore, stanchi, gonfi di lacrime, confusi, sconvolti, e ancora guizzanti di astuzia, innamorati, pavidi e coraggiosissimi. The Handmaid’s Tale è una serie di primi piani, che molto deve alle interpretazioni delle sue attrici e ai suoi attori. Moss su tutti è dirompente e straziante, ma qualunque personaggio possiede una tridimensionalità che si sviluppa al meglio nel corso delle quattro stagioni e che rende tutto ancor più duro da accettare, da capire. L’ampio uso dello slow-motion, infine, dilata i soprusi nel tempo e nello spazio della nostra mente.

Distopia è la parola più utilizzata quando si parla di The Handmaid’s Tale. E invece siamo di fronte all’esatto opposto: tutto o quasi quel che ci viene mostrato è già avvenuto o sta avvenendo da qualche parte nel mondo. Poterlo registrare da spettatori, parteciparne emotivamente, ci fa sentire in pericolo, ci disorienta, ci costringe a guardare con sospetto certe esternazioni dense di untuoso fanatismo religioso. Tutto è troppo presente, vivo, reale. Attorno a noi. E le divise rosse, iconico avvertimento, cammineranno al nostro fianco ancora a lungo, come spettri in cerca di riparo.